قبل مائة عام، تم إدخال رجل يبلغ من العمر 24 عامًا إلى مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.

كان المريض يتمتع بصحة جيدة لمدة ثلاثة أيام قبل دخوله المستشفى، ثم بدأ يشعر بتوعك، مصحوبًا بإرهاق عام وصداع وآلام في الظهر. ساءت حالته الصحية خلال اليومين التاليين، وقضى معظم وقته في الفراش. في أحد الأيام قبل دخوله المستشفى، أصيب بحمى شديدة وسعال جاف وقشعريرة، وصفها المريض بأنها "وضعية راكعة" وغير قادر تمامًا على النهوض من الفراش. تناول 648 ملغ من الأسبرين كل أربع ساعات، وشعر بتحسن طفيف في الصداع وآلام الظهر. ومع ذلك، في يوم دخوله المستشفى، جاء إلى المستشفى بعد استيقاظه صباحًا وهو يعاني من ضيق في التنفس، مصحوبًا بألم في الصدر تحت الفك السفلي، والذي تفاقم بسبب التنفس العميق والسعال.

عند دخول المريض إلى المستشفى، تراوحت درجة حرارة المستقيم بين 39.5 و40.8 درجة مئوية، وتراوح معدل ضربات القلب بين 92 و145 نبضة/دقيقة، ومعدل التنفس بين 28 و58 نبضة/دقيقة. كان المريض يبدو عليه التوتر والقلق. ورغم لفّه ببطانيات متعددة، استمرت القشعريرة. كان يعاني من ضيق في التنفس، مصحوبًا بنوبات سعال شديد، مما أدى إلى ألم شديد أسفل القص، وبلغم مصحوب بلون وردي ولزج وصديدي خفيف.

كان النبض القمي ملموسًا في الحيز الوربي الخامس على الجانب الأيسر من القص، ولم يُلاحظ أي تضخم في القلب عند القرع. كشف التسمع عن معدل ضربات قلب سريع، وإيقاع قلب ثابت، يُسمع عند قمة القلب، ونفخة انقباضية خفيفة. انخفضت أصوات التنفس على الجانب الأيمن من الظهر من ثلث أسفل لوحي الكتف، ولكن لم يُسمع أي خرخرة أو احتكاكات جنبية. احمرار طفيف وتورم في الحلق، وتم استئصال اللوزتين. تظهر ندبة جراحة إصلاح الفتق الإربي الأيسر على البطن، ولا يوجد تورم أو ألم في البطن. جفاف الجلد، وارتفاع درجة حرارة الجلد. تراوح عدد خلايا الدم البيضاء بين 3700 و14500/ul، وبلغت نسبة العدلات 79%. لم يُلاحظ أي نمو بكتيري في مزرعة الدم.

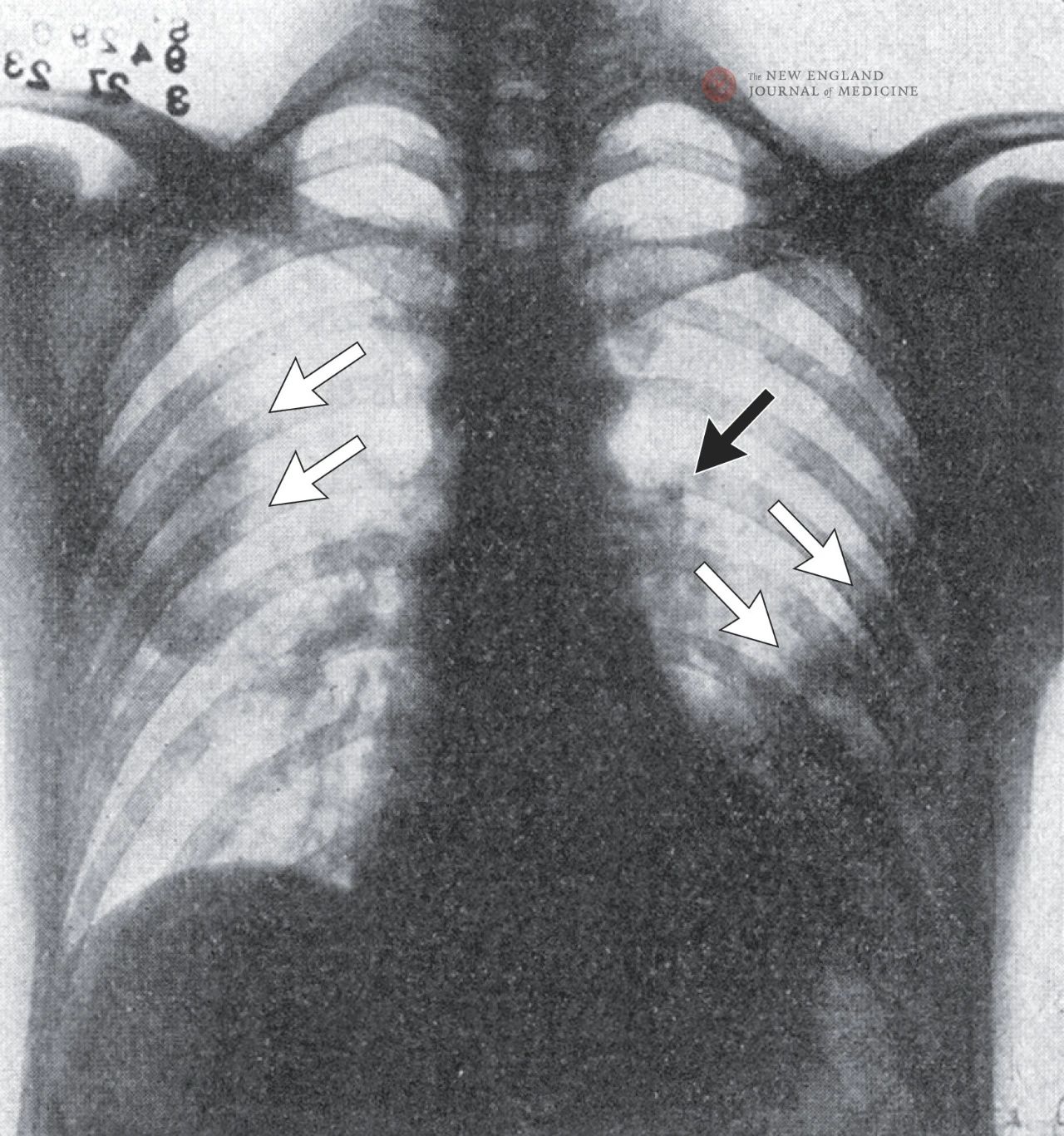

يُظهر تصوير الصدر بالأشعة السينية ظلالاً متقطعة على جانبي الرئتين، وخاصةً في الفص العلوي الأيمن والفص السفلي الأيسر، مما يُشير إلى التهاب رئوي. يُشير تضخم النفير الأيسر للرئة إلى احتمال تضخم العقد اللمفاوية، باستثناء الانصباب الجنبي الأيسر.

في اليوم الثاني من دخول المريض إلى المستشفى، عانى من ضيق في التنفس وألم مستمر في الصدر، وكان البلغم صديديًا ومحمرًا. أظهر الفحص السريري وجود نفخة انقباضية في قمة الرئة، وكان القرع في أسفل الرئة اليمنى باهتًا. ظهرت حطاطات صغيرة محتقنة على راحة اليد اليسرى والسبابة اليمنى. وصف الأطباء حالة المريض بأنها "قاتمة". في اليوم الثالث، أصبح البلغم القيحي أكثر وضوحًا. ازدادت بلادة أسفل الظهر الأيسر بينما تفاقمت الرعشة اللمسية. يمكن سماع أصوات تنفس قصبي وبعض الخرخرة على الظهر الأيسر عند ثلث المسافة إلى أسفل من لوح الكتف. كان القرع على الظهر الأيمن باهتًا قليلاً، وأصوات التنفس بعيدة، ويمكن سماع الخرخرة العرضية.

وفي اليوم الرابع تدهورت حالة المريض أكثر وتوفي في نفس الليلة.

تشخبص

أُدخل هذا الشاب البالغ من العمر 24 عامًا إلى المستشفى في مارس 1923 بسبب حمى حادة وقشعريرة وألم عضلي وضيق في التنفس وألم في الصدر ناتج عن التهاب الجنبة. تتشابه أعراضه وعلاماته بشكل كبير مع عدوى فيروسية تنفسية، مثل الإنفلونزا، مع احتمال وجود عدوى بكتيرية ثانوية. ونظرًا لتشابه هذه الأعراض إلى حد كبير مع الحالات التي ظهرت خلال جائحة الإنفلونزا عام 1918، فإن الإنفلونزا هي على الأرجح التشخيص الأكثر منطقية.

على الرغم من أن المظاهر السريرية ومضاعفات الإنفلونزا الحديثة تتشابه إلى حد كبير مع تلك التي رافقت جائحة عام ١٩١٨، إلا أن المجتمع العلمي حقق إنجازات مهمة خلال العقود القليلة الماضية، بما في ذلك تحديد فيروسات الإنفلونزا وعزلها، وتطوير تقنيات تشخيص سريعة، وإدخال علاجات فعالة مضادة للفيروسات، وتطبيق أنظمة مراقبة وبرامج تطعيم. إن النظر إلى جائحة إنفلونزا عام ١٩١٨ لا يعكس دروس التاريخ فحسب، بل يُهيئنا أيضًا بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية.

بدأ جائحة الإنفلونزا عام ١٩١٨ في الولايات المتحدة. سُجِّلت أول حالة مؤكدة في ٤ مارس ١٩١٨، لدى طباخٍ في الجيش بقاعدة فورت رايلي بولاية كانساس. ثم وثَّق لورين مينر، وهو طبيب في مقاطعة هاسكل بولاية كانساس، ١٨ حالة إصابة شديدة بالإنفلونزا، من بينها ثلاث وفيات. وأبلغ وزارة الصحة العامة الأمريكية بهذه النتيجة، لكنها لم تُؤخذ على محمل الجد.

يعتقد المؤرخون أن فشل سلطات الصحة العامة آنذاك في الاستجابة لتفشي المرض كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسياق الخاص للحرب العالمية الأولى. ولتجنب التأثير على مسار الحرب، التزمت الحكومة الصمت بشأن شدة تفشي المرض. انتقد جون باري، مؤلف كتاب "الإنفلونزا الكبرى"، هذه الظاهرة في مقابلة عام ٢٠٢٠ قائلًا: "الحكومة تكذب، إنها تُطلق عليه اسم الزكام، ولا تُخبر الجمهور بالحقيقة". في المقابل، كانت إسبانيا، الدولة المحايدة آنذاك، أول من أبلغ عن الإنفلونزا في وسائل الإعلام، مما أدى إلى تسمية العدوى الفيروسية الجديدة بـ"الإنفلونزا الإسبانية"، على الرغم من تسجيل أولى الحالات في الولايات المتحدة.

بين سبتمبر وديسمبر 1918، قُدِّر عدد وفيات الإنفلونزا في الولايات المتحدة بـ 300 ألف شخص، أي عشرة أضعاف عدد الوفيات بجميع الأسباب في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها من عام 1915. انتشرت الإنفلونزا بسرعة من خلال الانتشار العسكري وتحركات الأفراد. لم يقتصر الأمر على تنقل الجنود بين مراكز النقل في الشرق، بل حملوا الفيروس أيضًا إلى ساحات القتال في أوروبا، ناشرين الإنفلونزا حول العالم. تشير التقديرات إلى إصابة أكثر من 500 مليون شخص ووفاة حوالي 100 مليون.

كان العلاج الطبي محدودًا للغاية. وكان العلاج في المقام الأول تلطيفيًا، بما في ذلك استخدام الأسبرين والمواد الأفيونية. والعلاج الوحيد الذي يُرجّح أن يكون فعالًا هو حقن بلازما النقاهة - المعروف اليوم باسم علاج بلازما النقاهة. ومع ذلك، تأخر وصول لقاحات الإنفلونزا نظرًا لعدم تمكن العلماء من تحديد سببها بعد. إضافةً إلى ذلك، تم استبعاد أكثر من ثلث الأطباء والممرضين الأمريكيين بسبب مشاركتهم في الحرب، مما زاد من ندرة الموارد الطبية. ورغم توفر لقاحات الكوليرا والتيفوئيد والطاعون والجدري، إلا أن تطوير لقاح للإنفلونزا كان لا يزال قيد التطوير.

من خلال الدروس المؤلمة لجائحة إنفلونزا عام ١٩١٨، تعلمنا أهمية الإفصاح الشفاف عن المعلومات، وتقدم البحث العلمي، والتعاون في مجال الصحة العالمية. تُقدم هذه التجارب رؤى قيّمة لمواجهة تهديدات صحية عالمية مماثلة في المستقبل.

فايروس

لسنوات عديدة، كان يُعتقد أن العامل المسبب لـ"الإنفلونزا الإسبانية" هو بكتيريا فايفر (المعروفة الآن باسم المستدمية النزلية)، والتي وُجدت في بلغم العديد من المرضى، ولكن ليس جميعهم. ومع ذلك، تُعتبر هذه البكتيريا صعبة الزرع نظرًا لظروف زراعتها العالية، ولأنها لم تُكتشف في جميع الحالات، فقد شكك المجتمع العلمي دائمًا في دورها كممرض. وقد أظهرت دراسات لاحقة أن المستدمية النزلية هي في الواقع الممرض لعدوى بكتيرية مزدوجة شائعة في الإنفلونزا، وليس الفيروس المسبب المباشر للإنفلونزا.

في عام ١٩٣٣، حقق ويلسون سميث وفريقه إنجازًا كبيرًا. أخذوا عينات من جهاز غسل البلعوم من مرضى الإنفلونزا، ومررواها عبر مرشح بكتيري للقضاء على البكتيريا، ثم أجروا تجارب على هذا السائل المعقم على حيوانات النمس. بعد فترة حضانة لمدة يومين، بدأت حيوانات النمس المعرضة للفيروس تظهر عليها أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا البشرية. تُعد هذه الدراسة الأولى التي تؤكد أن الإنفلونزا ناجمة عن فيروسات وليست بكتيريا. وفي معرض نشر هذه النتائج، أشار الباحثون أيضًا إلى أن الإصابة السابقة بالفيروس يمكن أن تمنع بفعالية إعادة الإصابة به، مما يضع الأساس النظري لتطوير اللقاح.

بعد بضع سنوات، أثناء مراقبة تشارلز ستيوارت هاريس، زميل سميث، لحيوان ابن عرس مصاب بالإنفلونزا، أصيب بالفيروس عن طريق الخطأ نتيجة تعرضه المباشر لعطسة ابن عرس. ثم نجح الفيروس المعزول من هاريس في إصابة حيوان ابن عرس غير مصاب، مؤكدًا بذلك قدرة فيروسات الإنفلونزا على الانتشار بين البشر والحيوانات. وفي تقرير ذي صلة، أشار المؤلفون إلى أنه "من الممكن أن تكون العدوى المخبرية نقطة انطلاق للأوبئة".

مصل

بمجرد عزل فيروس الإنفلونزا وتحديده، سارع المجتمع العلمي إلى تطوير لقاح. في عام ١٩٣٦، أثبت فرانك ماكفارلين بيرنت لأول مرة أن فيروسات الإنفلونزا يمكن أن تنمو بكفاءة في البويضات المخصبة، وهو اكتشاف وفّر تقنية رائدة لإنتاج اللقاحات لا تزال مستخدمة على نطاق واسع حتى اليوم. في عام ١٩٤٠، نجح توماس فرانسيس وجوناس سالك في تطوير أول لقاح للإنفلونزا.

كانت الحاجة إلى لقاح ملحة بشكل خاص بالنسبة للجيش الأمريكي، نظرًا للتأثير المدمر للإنفلونزا على القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى. في أوائل أربعينيات القرن العشرين، كان جنود الجيش الأمريكي من أوائل من تلقوا لقاح الإنفلونزا. وبحلول عام ١٩٤٢، أكدت الدراسات فعالية اللقاح في توفير الحماية، وانخفضت احتمالية إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالإنفلونزا بشكل ملحوظ. وفي عام ١٩٤٦، تمت الموافقة على أول لقاح للإنفلونزا للاستخدام المدني، فاتحةً بذلك فصلًا جديدًا في الوقاية من الإنفلونزا ومكافحتها.

لقد تبين أن الحصول على لقاح الإنفلونزا له تأثير كبير: حيث أن الأشخاص غير المطعمين هم أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا بمقدار 10 إلى 25 مرة من الأشخاص المطعمين.

مراقبة

تُعدّ مراقبة الإنفلونزا وسلالاتها الفيروسية المحددة أمرًا بالغ الأهمية لتوجيه استجابات الصحة العامة ووضع جداول التطعيم. ونظرًا للطبيعة العالمية للإنفلونزا، تُعدّ أنظمة المراقبة الوطنية والدولية ضرورية بشكل خاص.

تأسست مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عام ١٩٤٦، وركزت في البداية على البحث في تفشي أمراض مثل الملاريا والتيفوس والجدري. وفي غضون خمس سنوات من إنشائها، أنشأت مركز السيطرة على الأمراض خدمة استخبارات الأوبئة لتوفير تدريب متخصص للتحقيق في تفشي الأمراض. وفي عام ١٩٥٤، أنشأت المركز أول نظام لمراقبة الإنفلونزا، وبدأت في إصدار تقارير منتظمة عن نشاط الإنفلونزا، مما أرسى أسس الوقاية من الإنفلونزا ومكافحتها.

على الصعيد الدولي، أنشأت منظمة الصحة العالمية (WHO) النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها عام ١٩٥٢، بالتعاون الوثيق مع المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا (GISAID) لتشكيل نظام عالمي لمراقبة الإنفلونزا. وفي عام ١٩٥٦، عيّنت منظمة الصحة العالمية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) مركزًا متعاونًا لها في مجال مراقبة الإنفلونزا وعلم الأوبئة ومكافحتها، موفرةً الدعم الفني والتوجيه العلمي للوقاية من الإنفلونزا ومكافحتها عالميًا. ويمثل إنشاء أنظمة المراقبة هذه واستمرار تشغيلها ضمانةً مهمةً للاستجابة العالمية لأوبئة وجوائح الإنفلونزا.

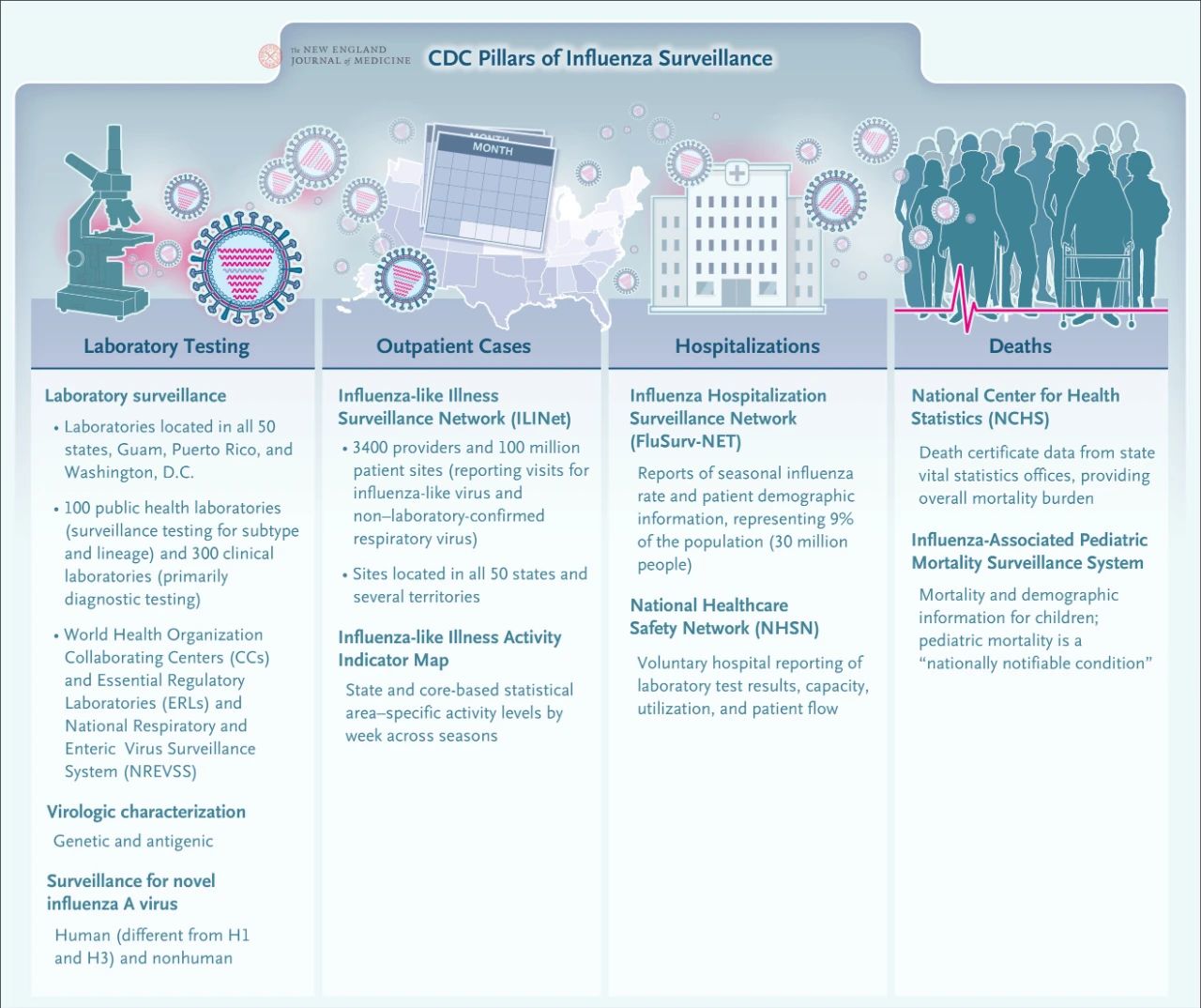

في الوقت الحالي، أنشأت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها شبكةً محليةً واسعةً لمراقبة الإنفلونزا. وتشمل المكونات الأساسية الأربعة لمراقبة الإنفلونزا الفحوصات المخبرية، ومراقبة حالات المرضى الخارجيين، ومراقبة حالات المرضى الداخليين، ومراقبة الوفيات. يوفر نظام المراقبة المتكامل هذا دعمًا هامًا لتوجيه عملية اتخاذ القرارات في مجال الصحة العامة والاستجابة لجائحة الإنفلونزا..

يغطي النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها 114 دولة، ويضم 144 مركزًا وطنيًا للإنفلونزا، مسؤولة عن المراقبة المستمرة للإنفلونزا على مدار العام. ويعمل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بصفته عضوًا فيه، مع مختبرات في دول أخرى لإرسال عينات فيروس الإنفلونزا إلى منظمة الصحة العالمية لإجراء تحليل مستضدي وجيني، على غرار العملية التي تُرسل بها المختبرات الأمريكية العينات إلى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وقد أصبح التعاون بين الولايات المتحدة والصين على مدى الأربعين عامًا الماضية جزءًا مهمًا من الأمن الصحي العالمي والدبلوماسية.

وقت النشر: ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤